BIK Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Förderrichtlinie Bundesförderung Industrie und Klimaschutz Modul 2: Vorhaben CCU/CCS gemäß Carbon Management Strategie.

Fördervorhaben

Die „Bundesförderung Industrie und Klimaschutz“ (BIK) ist ein neues Förderprogramm des BMWE, das am 23. August 2024 veröffentlicht wurde. Es ersetzt das alte Programm „Dekarbonisierung in der Industrie“ (DDI) und unterstützt kleinere und mittlere Unternehmen bei ihrer Transformation. Die BIK richtet sich vor allem an den Mittelstand und arbeitet eng mit den Klimaschutzverträgen zusammen, kann aber nicht gleichzeitig mit ihnen genutzt werden.

Das Programm läuft bis 2030 und wird durch jährliche Wettbewerbe umgesetzt.

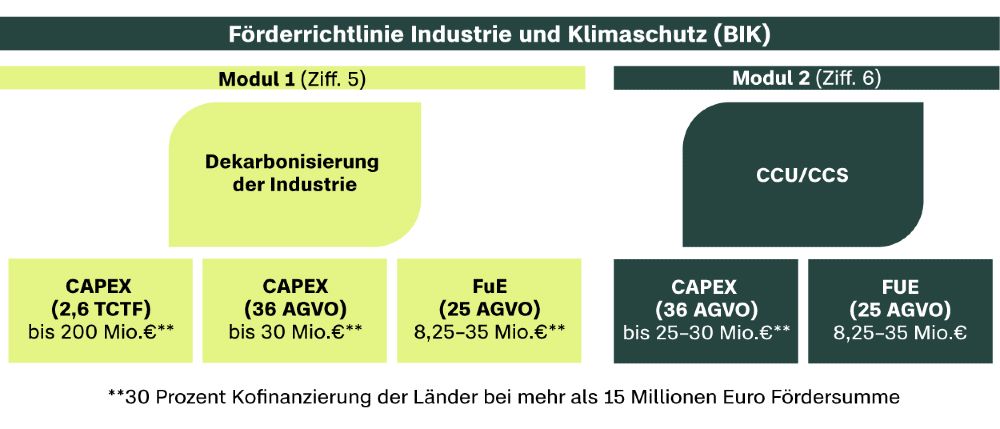

Die BIK besteht aus zwei Teilen: Modul 1 für Dekarbonisierungsvorhaben und Modul 2 für CCU/CCS-Projekte.

Die Förderung erfolgt aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF). Die rechtlichen Grundlagen sind die Genehmigung der Europäischen Kommission vom April 2024 (SA. 10829) zum Modul 1 , Teilmodul 2. Für die übrigen Module der BIK (Modul 1 Teilmodule 1 und 3 sowie Modul 2 Teilmodule 1 und 2) ist die sogenannte Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) zuständig. Die AGVO regelt, dass bestimmte staatliche Fördermaßnahmen von den Mitgliedstaaten ohne weitere Genehmigung durch die Europäische Kommission umgesetzt werden können.

Ja, die Umsetzung der BIK erfolgt durch zwei Projektträger, die im Auftrag des BMWE arbeiten und als Ansprechpartner für Unternehmen zur Verfügung stehen. Die BIK besteht aus zwei Modulen: dem Dekarbonisierungsmodul und dem Modul CCU/CCS. Das Dekarbonisierungsmodul basiert auf dem früheren Programm „Dekarbonisierung in der Industrie“ (DDI) und wird vom Kompetenzzentrum Klimaschutz in energieintensiven Industrien (KEI) betreut. Das CCU/CCS-Modul wird vom Projektträger Jülich (PtJ) im Auftrag des BMWE umgesetzt.

Weiterführende Informationen:

Informationen zum Modul 1 der Förderrichtlinie

Informationen zu Modul 2 der Förderrichtlinie

Die Förderrichtlinie beinhaltet zwei Module. Im Überblick stellt sich die BIK damit folgendermaßen dar:

Modul 1: Dekarbonisierung der Industrie

Dieses Modul richtet sich an Industrieunternehmen, die in Deutschland ansässig sind und mindestens 40 Prozent ihrer CO2-Emissionen durch Investitionen oder Forschung einsparen möchten. Es ist vor allem für energieintensive Branchen wie Chemie, Stahl, Glas, Keramik, Papier, Zement und Kalk gedacht, beschränkt sich aber ausdrücklich nicht darauf.

Das Modul besteht aus drei Teilen:

- Teilmodul 1: Investitionsvorhaben nach Artikel 36 Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO)

- Teilmodul 2: Investitionen, die Wasserstoff oder daraus gewonnene Brennstoffe nutzen oder Produktionsprozesse elektrifizieren, basierend auf Ziffer 81 Temporary Crisis and Transition Framework (TCTF)

- Teilmodul 3: Forschungs- und Entwicklungsprojekte nach Artikel 25 AGVO

Das Projekt wird vom Kompetenzzentrum Klimaschutz in energieintensiven Industrien (KEI) betreut.

Modul 2: CCU/CCS

Dieses Modul fördert Projekte, die CO2 abscheiden, speichern oder nutzen (CCU/CCS). Es unterstützt Investitionen und Innovationen, um schwer vermeidbare CO2-Emissionen zu reduzieren. Im ersten Förderaufruf werden Investitionensvorhaben bis zu 30 Millionen Euro gefördert; Forschungsprojekte können bis zu 35 Millionen Euro erhalten.

Es besteht aus zwei Teilen:

- Teilmodul 1: Investitionsvorhaben nach Artikel 36 AGVO

- Teilmodul 2: Innovationsvorhaben, also anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung nach Artikel 25 AGVO

Modul 2 wird vom Projektträger Jülich betreut.

Modul 1 fördert Projekte, die im Industriesektor Treibhausgase dauerhaft und möglichst umfassend reduzieren. Diese Vorhaben sind innovativ und sollen als Beispiel für andere Unternehmen dienen.

Modul 2 unterstützt Projekte in Industrie und Abfallwirtschaft, die CO2 abscheiden, speichern oder nutzen (CCU/CCS). Diese Vorhaben betreffen schwer vermeidbare Emissionen und sind nur in Modul 2 förderfähig.

Wenn ein Projekt aus mehreren Teilen besteht, die zu beiden Modulen passen, muss es aufgeteilt werden, damit die Teile unabhängig voneinander umgesetzt werden können. Falls das nicht möglich oder sinnvoll ist, wird das ganze Projekt dem Modul zugeordnet, das den höheren Wert hat.

Zielgruppen

Für Investitionen im CCU/CCS-Modul (Teilmodul 1) können Unternehmen mit schwer vermeidbaren Emissionen eine Förderung beantragen.

Für Forschungs- und Innovationsprojekte im CCU/CCS-Modul (Teilmodul 2) können auch Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Universitäten mitmachen, wenn mindestens ein Mitglied des Konsortiums ein Unternehmen aus einem Sektor mit unvermeidbaren Emissionen dabei ist.

Alle Projekte müssen in Deutschland umgesetzt werden, und die Antragsteller müssen nachweisen, dass sie die eigenen Kosten selbst tragen können.

Die Einteilung in kleine, mittlere und große Unternehmen für das Förderprogramm basiert auf den Vorgaben in Anhang I der AGVO. Dabei gelten bestimmte Grenzen bei der Anzahl der Mitarbeitenden und dem Umsatz oder der Bilanzsumme:

Kleinstunternehmen

- Mitarbeitendenzahl < 10

- Jahresumsatz ≤ 2 Mio. Euro

Kleine Unternehmen

- Mitarbeitendenzahl < 50

- Jahresumsatz ≤ 10 Mio. Euro

Mittlere Unternehmen

- Mitarbeitendenzahl < 250

- Jahresumsatz ≤ 50 Mio. Euro

Große Unternehmen

- Mitarbeitendenzahl ≥ 250

- Jahresumsatz > 50 Mio. Euro

Internationale Partner dürfen an dem Projekt mitarbeiten, aber das Vorhaben selbst muss in Deutschland umgesetzt werden.

Ja, mehrere Förderinteressierte können sich zu einem Team, einem sogenannten Konsortium, zusammenschließen.

Bei Investitionsprojekten (BIK Modul 2, Teilmodul 1) dürfen alle Partner nur aus Unternehmen bestehen, die förderfähig sind.

Bei Forschungs- und Entwicklungsvorhaben (BIK Modul 2, Teilmodul 2) muss mindestens ein förderfähiges Unternehmen im Team sein.

Jeder Partner im Konsortium muss außerdem einen eigenen Antrag stellen.

Bei einem Innovationsvorhaben muss die Fördermitteleffizienz eines geplanten Investitionsprojekts angegeben werden, das an das erfolgreiche Vorhaben anschließen soll.

Wenn der Antragssteller oder im Konsortium ein Unternehmen aus den Bereichen Technik oder Infrastruktur ist, muss mindestens ein Unternehmen aus den Sektoren sein, die im Förderaufruf genannt werden. Das kann auch ein assoziierter Partner ohne eigene Förderung sein, muss aber durch ein Unterstützungsschreiben (Letter of Intent, LOI) nachgewiesen werden.

Außerdem sollte im Antrag oder in der Skizze plausibel dargestellt werden, wie geplante Investitionen in Technologie oder Infrastruktur an das abgeschlossene Vorhaben anknüpfen.

Eine Projektgesellschaft ist ein eigenes Unternehmen, das nur für ein bestimmtes Projekt gegründet wird. Es wird von einem oder mehreren anderen Unternehmen gegründet. Diese Unternehmen müssen bestimmte Anforderungen erfüllen, um Fördermittel zu bekommen.

Ja, ein Unternehmen, das Fördermittel beantragen kann, kann mit einem Partnerunternehmen zusammenarbeiten, das nicht für die Förderung in Frage kommt. Das antragsberechtigte Unternehmen gibt dem Partner einen Unterauftrag und ist der Hauptansprechpartner für die Förderstelle.

Das BMWE hat das 8. Energieforschungsprogramm (EFP) ins Leben gerufen, um Technologien zu fördern, die den Energieverbrauch senken und erneuerbare Energien in der Industrie nutzen. Es konzentriert sich auf die Transformation des gesamten Energiesystems und berücksichtigt auch die Verbindung verschiedener Sektoren. Im Gegensatz dazu konzentriert sich die BIK speziell auf die Industrie und fördert Technologien, die direkt angewendet werden.

Im ersten Teilmodul können Infrastrukturprojekte mit bis zu 25 Millionen Euro gefördert werden. Für andere Investitionen liegt die maximale Förderung bei 30 Millionen Euro. Normalerweise beträgt die Förderquote in diesem Teilmodul 30 Prozent. Für kleine und mittlere Unternehmen kann diese Quote um 20 oder 10 Prozent erhöht werden. In bestimmten Fördergebieten können Projekte sogar mit 15 oder 5 Prozent höheren Quoten gefördert werden.

Im zweiten Teilmodul hängt die Höhe der Förderung und die Förderquote von der Art des Projekts ab:

- Industrielle Forschung: bis zu 35 Millionen Euro und eine Förderquote von bis zu 50 Prozent.

- Experimentelle Entwicklung: bis zu 25 Millionen Euro und eine Förderquote von bis zu 25 Prozent.

- Durchführbarkeitsstudien: bis zu 8,25 Millionen Euro und eine Förderquote von bis zu 50 Prozent.

Auch hier können kleine und mittlere Unternehmen die Förderquote um 20 oder 10 Prozent erhöhen. Es gibt weitere Bedingungen, die eine Erhöhung der Förderquote auf bis zu 80 Prozent ermöglichen (siehe Abschnitt 6.5.2 der Förderrichtlinie).

Forschungseinrichtungen wie Universitäten oder Hochschulen können im zweiten Teilmodul sogar eine Förderquote von maximal 90 Prozent erhalten.

Je nach Modul und Untermodul gelten die jeweiligen Förderquoten der Allgemein Grup-penfreistellungsverordnung (AGVO) oder des EU Temporary Transition and Crisis Framework (TCTF). Erhöhungen der Förderquoten sind durch die AGVO bei kleinen und mittleren Unternehmen und eventuell je nach Vorhabensstandort oder Wirtschaftszweig durch die Bestimmungen der AEUV Art. 107 Absatz 3 a und c möglich.

Im Modul 2 sind die maximalen Förderquoten in Teilmodul 1 durch Artikel 36 der AGVO je nach Größe des Unternehmens und weiteren Bestimmungen der AEUV zwischen 30 und 60 Prozent der förderfähigen Kosten festgelegt, Teilmodul 2 durch Artikel 25 je nach Kategorie des Vorhabens und Größe des Unternehmens zwischen 25 und 80 Prozent festgelegt.

Ja, Antragsteller können Anträge in mehreren Modulen oder Teilmodulen stellen, solange es sich um verschiedene Projekte mit unterschiedlichen förderfähigen Kosten handelt. Wenn man mehrere Anträge gleichzeitig stellt oder bereits Förderungen erhalten hat, muss man das im Antrag angeben. Eine Doppelförderung ist nicht erlaubt.

Wenn ein Projekt mehrere Module oder Teilmodule umfasst, sollten nach Möglichkeit separate Anträge gestellt werden. In diesen Anträgen sollten die geplanten Arbeiten klar den jeweiligen Modulen oder Teilmodulen zugeordnet werden. Die Anträge dürfen nicht voneinander abhängig sein, damit jeder Antrag unabhängig bearbeitet werden kann. Wenn es nicht möglich ist, das Projekt aufzuteilen, muss es dem Modul mit dem höheren Förderbetrag zugeordnet werden.

Das Förderprogramm „Bundesförderung Industrie und Klimaschutz“ (BIK) und das Programm „Klimaschutzverträge“ (KSV) sind für unterschiedliche Projekte zur Reduzierung von CO2-Emissionen in der Industrie gedacht. Die KSV fördern große Projekte in energieintensiven Branchen (Referenzanlage des Europäischen Handelssystem über 10 kt CO2/Jahr), die eine Absicherung der Energie- und CO2-Kosten benötigen. Die BIK richtet sich an Unternehmen, die eine Förderung zu Beginn ihrer Investitionen suchen, und ist für Unternehmen aller Größen offen. Außerdem kann die BIK Projekte aus allen Industriebereichen fördern, nicht nur aus den ETS-Sektoren.

In einigen Fällen können die Programme BIK und KSV für dasselbe Projekt in Frage kommen. Man kann sich dann für beide Förderungen bewerben, aber man kann nur eine der beiden Förderungen erhalten. Wenn man zuerst den Zuschlag für den Klimaschutzvertrag erhält, kann man unter der BIK keine weitere Förderung bekommen. Wenn man zuerst die BIK-Förderung erhält, muss diese wieder aufgehoben werden, und eventuell bereits ausgezahlte Mittel müssen zurückgezahlt werden. So wird sichergestellt, dass möglichst viele Unternehmen eine einfache Förderung erhalten können, ohne gegen das Verbot der Doppelförderung zu verstoßen.

Nein, die Übernahme oder Bezuschussung von Betriebskosten ist nicht vorgesehen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die förderfähigen Kosten eines Projekts zu berechnen. Eine Möglichkeit ist, die Kosten im Vergleich zu einem sogenannten „kontrafaktischen Szenario“ zu betrachten. Dieses Szenario beschreibt eine Investition, die ähnliche Produktionskapazitäten und Lebensdauer hat und sich an den bestehenden Richtlinien der EU orientiert.

Alternativ können die förderfähigen Kosten auch ohne diesen Vergleich berechnet werden, was jedoch dazu führt, dass die Förderquote um 50 Prozent sinkt. Wenn nur eine zusätzliche Komponente an einer bestehenden Anlage installiert wird und kein kontrafaktisches Szenario existiert, sind die gesamten Investitionskosten förderfähig.

Wenn eine spezielle Infrastruktur für die CO2-Reduktion durch CCU (Carbon Capture and Utilization) oder CCS (Carbon Capture and Storage) gebaut werden soll, sind ebenfalls die gesamten Investitionskosten förderfähig. Bei CCS-Projekten sind jedoch nur die tatsächlich notwendigen Kosten für die Abscheidung, den Transport und die Speicherung von CO2 förderfähig.

Das kontrafaktische Szenario beschreibt die hypothetische Situation oder Entwicklung, die das Unternehmen oder die Anlage ohne die beantragte Förderung durchlaufen würde. Dieses Szenario dient als Vergleichswert, um die Mehrkosten des Projekts zu bestimmen, die förderfähig sind. Je nach Projekt kann das kontrafaktische Szenario unterschiedlich aussehen und somit verschiedene förderfähige Kosten rechtfertigen. Bei der Berechnung des Kapitalwerts für diese Szenarien sollte der unternehmenseigene durchschnittliche Kapitalkostensatz (WACC) verwendet werden, und die Berechnung muss erklärt werden.

Im Teilmodul 2 ist kein kontrafaktisches Szenario erforderlich. Auch wenn das Projekt nur die Installation einer Zusatzkomponente an einer bestehenden Anlage umfasst und keine umweltschädlichere Investition existiert, ist kein kontrafaktisches Szenario nötig. Im Teilmodul 1 kann der Antragsteller beantragen, auf das kontrafaktische Szenario zu verzichten, wobei die Förderquote in diesem Fall halbiert wird.

Bei Investitionsprojekten, die ein Fördervolumen von 15 Millionen Euro oder mehr haben, ist eine Kofinanzierung durch das jeweilige Bundesland notwendig. Das Bundesland, in dem die Investition stattfindet, muss mindestens 30 Prozent der beantragten Förderung bereitstellen und dies schriftlich bestätigen. Unternehmen können nicht einfach auf diese 30 Prozent verzichten und nur die Bundesmittel beantragen.

- Hier sind einige Beispiele:

Bei einem Fördervolumen von 15 Millionen Euro ist keine Kofinanzierung des Bundeslandes erforderlich. - Bei einem Fördervolumen von 20 Millionen Euro beträgt die Kofinanzierung des Bundeslandes 6 Millionen Euro (30 Prozent von 20 Millionen Euro).

Wenn absehbar ist, dass eine Kofinanzierung des Landes benötigt wird, sollte man frühzeitig Kontakt mit dem entsprechenden Bundesland aufnehmen. Die Ansprechpartner der einzelnen Bundesländer sind hier zu finden.

Ja, gemäß AGVO Art. 25 können auch kleine und mittlere Unternehmen bei Innovationsvorhaben zusätzliche Zuschläge auf die Förderquote erhalten.

Inhalt der Förderung

Ziel ist es, den Einsatz von CCU (CO₂-Nutzung) und CCS (CO₂-Abscheidung und -Speicherung) in Deutschland zu ermöglichen, bestehende Hürden abzubauen und zugleich klare Regeln für die Nutzung dieser Technologien festzulegen.

Der Ausbau von CCU/CCS soll im Einklang mit den Zielen des Klimaschutzgesetzes und der Klimaneutralität bis 2045 stehen. Die Bundesregierung setzt außerdem auf den Ausbau erneuerbarer Energien und neue Gaskraftwerke, die später auf Wasserstoff umgestellt werden können. Für Kraftwerke mit fossilen Brennstoffen wird CCU/CCS nicht gefördert; Kohlekraftwerke sind von der CO₂-Speicherung komplett ausgeschlossen. Staatliche Fördermittel sollen gezielt für schwer oder nicht vermeidbare Emissionen eingesetzt werden.

Um den Aufbau einer CO₂-Infrastruktur zu ermöglichen, wird das KSpG so angepasst, dass CO₂-Pipelines unter privater Trägerschaft innerhalb eines staatlich geregelten Rahmens gebaut werden können. Auch die Erkundung und Nutzung möglicher CO₂-Speicherstätten in der Nordsee wird gesetzlich ermöglicht – allerdings unter strengen Umwelt- und Sicherheitsvorgaben, insbesondere zum Schutz von Meeresschutzgebieten. Außerdem soll der Export von CO₂ zur Speicherung im Ausland künftig rechtlich möglich sein. Bundesländer erhalten die Möglichkeit, sich per "Opt-in" für eine Speicherung an Land zu entscheiden. Für Forschungszwecke bleibt die Onshore-Speicherung bundesweit erlaubt.

Gefördert werden Industrieanlagen, die als Verursacher von schwer vermeidbaren CO₂-Emissionen gelten und so umgerüstet werden, dass das ausgestoßene CO₂ entweder genutzt (CCU) oder gespeichert (CCS) werden kann. Zusätzlich werden Innovationsprojekte unterstützt, die dazu beitragen, CCU- oder CCS-Technologien zur Marktreife zu bringen.

Im Teilmodul 1 geht es um Investitionen in konkrete Anlagen – insbesondere in Branchen mit überwiegend schwer vermeidbaren Emissionen. Auch Anlagen, die sogenannte Negativemissionen ermöglichen (also mehr CO₂ aus der Atmosphäre entfernen als ausstoßen), können hier gefördert werden.

Teilmodul 2 richtet sich an Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, deren Ergebnisse später für Projekte aus Teilmodul 1 genutzt werden können. Das heißt, hier steht die Entwicklung neuer Technologien und Verfahren im Vordergrund, die später in der Praxis anwendbar sein sollen.

Die Förderrichtlinie erlaubt nur die Förderung von Anlagen, bei denen mindestens 50 % der abgeschiedenen CO2-Emissionen aus dem Produktionsprozess selbst stammen oder als schwer vermeidbar gelten. Das heißt: CO2 aus eingesetzten Brennstoffen (energieträgerbedingte Emissionen), die durch Wasserstoff oder Strom ersetzt werden können, darf höchstens 49 % des gesamten abgeschiedenen CO2 ausmachen. Nur dann gilt das Projekt als förderfähig.

Im Teilmodul 1 sind folgende Vorhaben ausgeschlossen:

- Projekte, für die keine vollständige gesetzliche Grundlage entlang der gesamten CCS/CCU-Prozesskette besteht.

- Vorhaben zur Herstellung von „blauem“ Wasserstoff (also Wasserstoffproduktion aus Erdgas mit CCS).

- Reine Infrastrukturprojekte wie der Bau oder die Modernisierung von Speichern, wenn diese nicht direkt für eine Produktionsanlage benötigt werden.

- Projekte unter 500.000 Euro (bei kleinen und mittleren Unternehmen) bzw. unter 1 Million Euro (bei größeren Unternehmen).

Im Teilmodul 2 sind Projekte ausgeschlossen, die nicht unter die dort genannten Förderkriterien (Punkt 6.3.2 der Richtlinie) fallen oder keinen klaren Bezug zu einer praktischen Anwendung im Rahmen von Teilmodul 1 haben.

Das wichtigste Kriterium für die Auswahl ist, wie viel CO₂ das Vorhaben bis 2035 einspart – im Verhältnis zu den Fördermitteln, die dafür benötigt werden (sogenannte Fördermitteleffizienz).

Zusätzlich wird bewertet, ob das Projekt dazu beiträgt, Erfahrungen beim Bau, der Auslegung und dem Betrieb von CO₂-Abscheideanlagen in der jeweiligen Branche zu sammeln. Bei CCS-Projekten spielt außerdem die Frage eine Rolle, ob die Speicherung des CO₂ dauerhaft gesichert ist.

Weitere Auswahlkriterien sind unter anderem:

- Wie effizient Kohlenstoff durch CCU genutzt oder durch CCS dauerhaft gespeichert wird,

- Der Innovationsgrad des Projekts (bei Teilmodul 1: die Anlage, bei Teilmodul 2: das Vorhaben selbst),

- Wie schnell die Anlage in Betrieb genommen werden kann (Teilmodul 1) bzw. wie schnell Ergebnisse in die Praxis umgesetzt werden (Teilmodul 2),

- Ob das Projekt den Aufbau gemeinsamer CO₂-Infrastruktur oder sogenannter CCU/CCS-Cluster unterstützt,

- Wie der Strombedarf gedeckt wird (z. B. aus erneuerbaren Energien),

- Ob das Vorhaben zur europäischen oder internationalen Zusammenarbeit beiträgt,

- Ob zusätzliche CO₂-Emissionen durch Strom- oder Wärmebedarf entstehen.

Ja, eine Förderung ist auch für einzelne Teile der CCU-/CCS-Kette möglich. Wichtig ist aber, dass die übrigen Teile nachvollziehbar beschrieben werden. Bei Projekten mit Speicherung im Ausland wird nur der Teil der Kette gefördert, der in Deutschland stattfindet. Für Innovationsvorhaben gilt: Auch hier muss eine plausible Prozesskette dargestellt werden, damit ein späteres Investitionsvorhaben anschlussfähig ist.

Wenn ein Vorhaben mehrere Fördermodule oder Teilmodule betrifft, sollen möglichst getrennte Anträge gestellt werden – jeweils mit klarer Zuordnung der Projektteile. Die Anträge müssen unabhängig voneinander umsetzbar sein. Falls das technisch nicht möglich ist, wird das gesamte Vorhaben dem Modul zugeordnet, das den größeren Förderumfang umfasst.

Die Nutzung von Biomasse ist für die Bewertung der Förderwürdigkeit und die Berechnung der Fördermitteleffizienz wichtig. Grundsätzlich gilt: Biomasse soll möglichst effizient verwendet werden – nach dem sogenannten Kaskadenprinzip. Das bedeutet, sie soll zuerst stofflich genutzt werden (z. B. als Material oder Produkt), bevor sie energetisch verwertet wird (z. B. durch Verbrennung zur Energiegewinnung).

Gefördert werden nur Projekte, bei denen die energetische Nutzung von Biomasse auf Rest- und Abfallstoffe beschränkt ist – also keine gezielt angebaute Biomasse, sondern z. B. Altholz oder biogene Abfälle. Im Bereich der thermischen Abfallbehandlung (etwa Müllverbrennungsanlagen) wird die Nachhaltigkeit der eingesetzten Biomasse nicht gesondert geprüft. Wichtig ist nur, dass das Hauptziel der Anlage die schadlose Entsorgung des Abfalls ist – und nicht vorrangig die Energiegewinnung.

Für die Berechnung der Fördermitteleffizienz dürfen nur bestehende (vergangene) Werte zur Biomassenutzung verwendet werden. Eine angenommene Ausweitung in der Zukunft ist nicht zulässig. Bei Innovationsprojekten wird davon ausgegangen, dass das Vorhaben später in ein Investitionsprojekt überführt werden kann. Deshalb wird dort auf eine detaillierte Nachhaltigkeitsprüfung verzichtet – es muss aber plausibel dargelegt werden, dass das Kaskadenprinzip eingehalten und die Anforderungen laut Förderrichtlinie (Abschnitt 5.2.5) berücksichtigt werden.

Ja, zumindest teilweise. Bei thermischer Abfallbehandlung kann ein Projekt auch dann gefördert werden, wenn ein Teil des Abfalls biogenen Ursprungs ist. Für Hausmüll wird automatisch ein Biomasseanteil von 50 % angenommen – ohne dass Nachweise erbracht werden müssen. Soll ein höherer Biomasseanteil geltend gemacht werden, muss dieser im Antrag oder in der Projektskizze gut begründet und nachvollziehbar erläutert werden.

Anlagen, die ausschließlich für BECCS (Bioenergy with Carbon Capture and Storage) gebaut werden, können nicht gefördert werden. Das gilt auch für BECCS an Biogaskraftwerken.

Förderfähig sind jedoch Investitionsprojekte, bei denen Biomasse im Rahmen einer thermischen Abfallbehandlung genutzt wird. In diesen Fällen wird davon ausgegangen, dass die Biomasse nachhaltig ist – bis zu einem Anteil von 50 % ohne zusätzliche Auflagen. Wird ein höherer Anteil geltend gemacht, muss dieser ebenfalls plausibel erläutert werden. Der abgeschiedene CO₂-Anteil aus verbrannter Biomasse wird bei der Berechnung der Fördermitteleffizienz besonders berücksichtigt: Er zählt zusätzlich zur regulären CO₂-Einsparung – also quasi doppelt.

Ja, ein Leichtbau-Ansatz ist grundsätzlich kein Ausschlusskriterium für eine Förderung im Modul 2 der Bundesförderung für Industrie-Klimaschutz (BIK). Entscheidend ist, dass das Vorhaben weiterhin die Förderkriterien des CCU-/CCS-Moduls erfüllt.

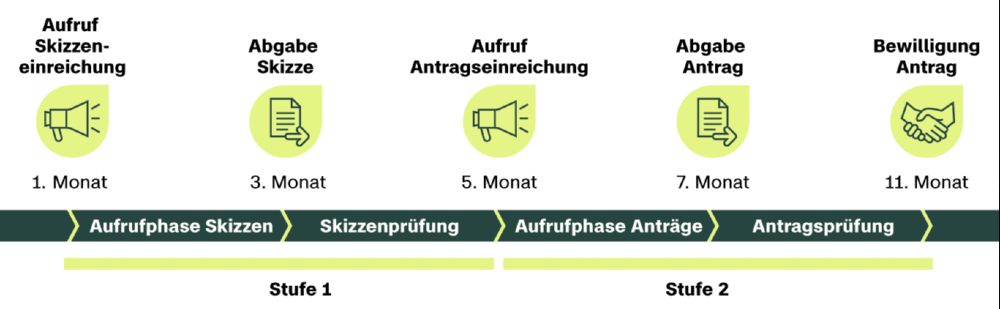

Antragsstellung

Das Verfahren besteht aus zwei Schritten: Zuerst wird eine Skizze eingereicht, danach folgt – wenn die Skizze gut bewertet wurde – ein ausführlicher Antrag.

1. Skizze einreichen

Im ersten Schritt muss die koordinierende Person des Projekts eine sogenannte Vorhabensskizze über das Online-System "easy-Online" einreichen. Diese Skizze ist eine kurze Beschreibung des geplanten Projekts. Darin muss gezeigt werden, dass das Vorhaben die Voraussetzungen für eine Förderung erfüllt – besonders wichtig sind dabei die Vorgaben im Abschnitt 6.2.2 (3) der Förderrichtlinie. Die Skizze sollte nicht länger als 15 Seiten sein.

2. Antrag stellen

Wenn die Skizze positiv bewertet wird, wird man vom Projektträger Jülich aufgefordert, einen formellen Antrag zu stellen. Dieser muss sowohl online über „easy-Online“ als auch schriftlich eingereicht werden – mit dem passenden Formular für die gewünschte Finanzierungsart. Zusätzlich zu den Informationen aus der Skizze muss nun auch ein Finanzierungsplan beigefügt werden, in dem alle geplanten Fördermittel aufgelistet sind.

Tipp: Weitere Informationen zu den Förderaufrufen und Fristen finden Sie unter dem Menüpunkt Förderaufruf.

Die Fördermitteleffizienz zeigt, wie viel CO₂ durch ein Projekt eingespart wird – im Verhältnis zur Höhe der beantragten Fördermittel – und wird für den Zeitraum bis 2035 berechnet.

Bei Innovationsprojekten wird die CO₂-Einsparung nicht direkt gemessen, sondern mit der Einsparung verglichen, die bei einer später möglichen Investition entstehen könnte – wenn die Innovation erfolgreich ist.

Gezählt wird nur das CO₂, das wirklich genutzt oder gespeichert wird – und zwar nur dann, wenn mehr als die Hälfte dieser Emissionen aus dem eigentlichen Produktionsprozess stammen.

Für die Berechnung gibt es eine Hilfstabelle, die beim Einreichen der Skizze und des Antrags bereitgestellt wird.

Rahmenbedingungen

In der Regel darf ein Vorhaben bis zu 36 Monate (drei Jahre) dauern. Wenn eine andere Laufzeit geplant ist, kann das im Antrag erklärt und begründet werden.

Bei Investitionsvorhaben wird meist eine kürzere Dauer erwartet.

Bei Innovationsvorhaben kann die Dauer je nach Stand der Technik (Technology Readiness Level, siehe nächste Frage) auch länger sein.

Der Technology Readiness Level (TRL) zeigt, wie weit eine neue Technologie entwickelt ist. Die Skala reicht von 1 bis 9:

- TRL 1: Erste Ideen und Beobachtungen

- TRL 2: Technologiekonzept ist beschrieben

- TRL 3: Konzept wurde im Experiment bestätigt

- TRL 4: Technologie wurde im Labor getestet

- TRL 5: Technologie wurde in einer realitätsnahen Umgebung geprüft

- TRL 6: Weitere Tests unter realistischen Bedingungen (z. B. in der Industrie)

- TRL 7: Prototyp wurde im echten Einsatz getestet

- TRL 8: System ist fertig und funktioniert zuverlässig

- TRL 9: System läuft erfolgreich im normalen Betrieb

Diese Skala hilft einzuschätzen, wie nah eine Technologie an der praktischen Anwendung ist.

Ja, das ist möglich. Wenn es bereits eine Vorstudie zur Machbarkeit gab, kann trotzdem eine Skizze eingereicht werden. Wichtig ist, dass klar erkennbar ist, was schon gemacht wurde und was im eigentlichen Projekt noch geplant ist.

Wir wissen, dass die nötige Infrastruktur – wie Transportwege und Speicherstätten – noch im Aufbau ist. Aktuell gibt es Speicher nur im Ausland.

Für die Projektskizze reicht es, wenn Transport und Speicherung plausibel erklärt werden. Zum Zeitpunkt der CO₂-Abscheidung muss aber realistisch sichergestellt sein, dass Transport und Speicherung tatsächlich möglich sind.

Für Modul 2 ist der Projektträger Jülich (PtJ, Geschäftsbereich Erneuerbare Energien/Kraftwerkstechnik, 52425 Jülich) zuständig.

Für Modul 1 ist das Kompetenzzentrum Klimaschutz in energieintensiven Industrien (KEI, Karl-Liebknecht-Straße 33, 03046 Cottbus) verantwortlich.

Das Umweltbundesamt (UBA, Wernerstraße 19, 03046 Cottbus) ist an der Prüfung der Skizzen und Anträge, der Auswahl der Projekte sowie an der Begleitung und dem Abschluss der Vorhaben beteiligt.

Der Fördermittelgeber ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE, Abteilung IV Industriepolitik, Scharnhorststr. 34-37, 10115 Berlin). Es entscheidet auch über die Bewilligung der Fördermittel.

Kontakt

Weiterführende Links

Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) Bekanntmachung der Förderrichtlinie für die Bundesförderung für Dekarbonisierung der Industrie und Carbon Management vom 26.08.2024 Bekanntmachung Erster Förderaufruf Modul 2 Skizzen einreichen über Easy-Online FAQ: Basiswissen ProjektförderungAnsprechpersonen Bundesländer

KontaktpersonenUnsere Managementsysteme sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015 (Qualität), ISO 27001 auf Basis IT-Grundschutz (Informationssicherheit) und ISO 50001 (Energie). Das Umweltmanagement ist nach EMAS und EN ISO 14001:2015 validiert.