Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur – FAQ bezüglich des Aufrufes 03/2023

Antragsberechtigung und Priorisierung

Antragsberechtigt sind im Rahmen dieses Aufrufs Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, Verbände (z.B. Industrie- und Kirchenverbände), Vereine, Genossenschaften, Stiftungen und gemeinnützige Institutionen.

Unternehmen, die eine öffentliche Beteiligung - auch bis zu 100% - innehaben (z.B. Stadtwerke, Abfallentsorgungsunternehmen in Rechtsform einer GmbH), sind antragsberechtigt.

Zweckverbände sind antragsberechtigt, sofern sich deren Kapital aus Anlagen von Gebietskörperschaften und Unternehmen und/ oder Privatpersonen zusammensetzt.

Nicht antragsberechtigt sind:

- Gebietskörperschaften

- Einrichtungen in öffentlicher Trägerschaft, z.B. AöR

- Organisationen / Einrichtungen, die eine Zuweisung erhalten würden (u.a. Bundes- und Landesbehörden)

- Privatpersonen.

Eine Übersicht mit Beispielen ist dieser Liste zu entnehmen.

Für diesen Aufruf ist eine Fördervoraussetzung, dass der Betrieb der Fahrzeuge mit 100 Prozent erneuerbaren Energien – bezogen auf die Mindesthaltedauer der geförderten Fahrzeuge von zwei Jahren – erfolgt.

Ein Nachweis muss im Zuge der Antragstellung nicht eingereicht werden. Dieser kann dennoch im Rahmen einer vertieften Prüfung angefordert werden.

Hinweise zum Nachweis:

- Sofern ausschließlich ein Stromanschluss bzw. -vertrag vorliegt: Der Stromvertrag, der den Energiemix des Stromanbieters aufzeigt, muss nachweisen, dass der Betrieb der Fahrzeuge zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien erfolgt.

- Sofern mehrere oder kein gesonderter Abschluss für Strom aus erneuerbaren Energien vorliegt (z.B. standortübergreifende Stromverträge einer Kommune): Ein Stromvertrag mit 100 Prozent erneuerbarer Energie der zumindest den Stromverbrauch zum Betrieb der E-Fahrzeuge abdeckt, kann als Nachweis akzeptiert werden. Voraussetzung: Dieser Strom aus erneuerbaren Energien muss bilanziell den geförderten E-Fahrzeugen zugeordnet werden können.

- Erzeugung erneuerbarer Energie durch eine PV-Anlage: Die Stromproduktion erneuerbarer Energie durch eine PV-Anlage muss den Stromverbrauch abdecken, der zum Betrieb der E-Fahrzeuge gebraucht wird. Ein Nachweis über Stromproduktion und Verbrauch des Fahrzeuges muss erbracht werden.

- Grün-Strom-Zertifikate: Grün-Strom-Zertifikate mit 100 Prozent erneuerbarer Energie, die zumindest den Stromverbrauch zum Betrieb der E-Fahrzeuge abdecken, können als Nachweis akzeptiert werden. Voraussetzung: Dieser Strom muss bilanziell den geförderten E-Fahrzeugen zugeordnet werden können.

Für die Priorisierung werden die zu übertragenen Daten aus dem easy-Online Antrag herangezogen (vgl. Pflichtfelder).

Eingegangene Anträge werden im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel – anhand der aufeinander aufbauenden zwei Stufen – priorisiert:

1. Erfüllung der Fördervoraussetzung

- adressierte Zielgruppe: Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft oder mit öffentlicher Beteiligung, Verbände, Vereine, Genossenschaften, Stiftungen und gemeinnützige Institutionen sowie Zweckverbände (Kapitalzusammensetzung aus Anlagen von Gebietskörperschaften, Unternehmen und/ oder Privatpersonen)

- Bestätigung, dass der Betrieb der geförderten Fahrzeuge zu 100 % mit erneuerbarer Energie erfolgt

- vollständig ausgefüllter und fristgerecht eingereichter Antrag inklusive aller notwendigen Anlagen über easy-Online sowie

- rechtsverbindlich unterschriebener und fristgerecht postalisch eingereichter Antrag inklusive aller notwendigen Anlagen.

Vorgehensweise:

- Alle Anträge werden einer Prüfung unterzogen, ob die Anträge förderfähig und vollständig sind.

- Die förderfähigen und vollständigen Anträge gehen in die zweite Priorisierungsstufe (Priorisierungskriterien).

2. Priorisierungskriterien

- Erhöhung des Elektrifizierungsgrades der Flotte (Wichtung 30 %): In diesem Zusammenhang wird die Weiterentwicklung der Elektrifizierung des Fuhrparks betrachtet. Dabei wird die Summe der beantragten elektrischen Pkw und elektrischen Leichtfahrzeuge ins Verhältnis zum Gesamtbestand zum Zeitpunkt der Antragstellung gesetzt. In den Gesamtbestand zählen alle Pkw und Leichtfahrzeuge (unabhängig der Art des Antriebes) der antragstellenden Organisation einschließlich aller rechtlich nicht selbständigen Einheiten.

- Fahrzeuganzahl pro beantragte Zuwendung (Wichtung 70 %): Die Anzahl der beantragten Fahrzeuge wird mit der beantragten Zuwendung ins Verhältnis gesetzt.

Vorgehensweise:

- Die Summe der gewichteten Werte ergibt für jeden Antrag eine Bewertungszahl.

- Alle Anträge werden nach der erreichten Bewertungszahl vom höchsten zum niedrigsten Wert sortiert.

- Je höher der Wert – desto höher die Priorisierung (Erstellen einer Rangliste).

- Anschließend werden alle Anträge gemäß der Sortierung der Rangliste (die nach den genannten zwei Priorisierungskriterien erstellt wurde) bis zum vollen Ausschöpfen der Haushaltsmittel bewilligt.

Sollten nicht ausreichend Anträge vorliegen, um die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel auszuschöpfen, werden nur die am besten bewerteten Anträge bis zum Erreichen von 95 % des vorliegenden Antragsvolumens bewilligt, um den Wettbewerb zur Förderung der besten Projekte zu gewährleisten.

Rechenbeispiele sind in dem verlinkten Dokument enthalten.

Ja. Jedoch sind die Ausgaben dafür nicht förderfähig.

Die Antragstellung durch eine dritte Person kann ausschließlich das Formulieren und gegebenenfalls das Einreichen / der Versand des Antrages sowie die Abwicklung des Vorhabens – zum Beispiel als Projektleitung oder als administrative Ansprechperson – beinhalten.

Wenn eine entsprechende Beauftragung des Dritten durch die Antragstellenden erfolgt, muss eine Vertretungsvollmacht vorgelegt werden.

Der Antrag und die Anlage 1 müssen jedoch vom Antragstellenden selbst rechtsverbindlich unterschrieben werden.

Fördergegenstand

Es können ausschließlich straßengebundene Elektrofahrzeuge und die zum Betrieb benötigte Ladeinfrastruktur gefördert werden:

- PKW der Fahrzeugklasse M1 (Pkw bis max. 8 Sitzplätze ohne Fahrersitz)

- Leichtfahrzeuge der Fahrzeugklassen L2e, L5e, L6e und L7e

- Ladesäulen, die anschlussfähig an das öffentliche Netz und mit allen notwendigen Sicherheitskomponenten ausgestattet sind (Serienprodukt) (nur förderfähig im Zusammenhang mit einem straßengebundenen Elektrofahrzeug).

Die Förderung erfolgt als Investitionszuschuss, der sich auf Grundlage der jeweiligen Investitionsmehrausgaben (förderfähige Gesamtausgaben) berechnet, die zur Erreichung der Umweltziele des Fördervorhabens erforderlich sind.

Investitionsmehrausgaben sind die Mehrausgaben des Elektrofahrzeugs gegenüber einem vergleichbaren konventionell betriebenen Fahrzeug (Diesel/Benzin) (Beispiele für Berechnungen siehe Frage 6 und Frage 12).

Nicht förderfähig sind:

- Fahrzeuge der Klassen M2, M3 (Busse) sowie N1, N2, N3 (Nutzfahrzeuge),

- Sonderfahrzeuge,

- Hybride (HEV),

- Plug-In-Hybride (PHEV),

- Elektrofahrräder/Pedelec

- Schienenfahrzeuge,

- Fahrzeuge mit Antriebsbatterie auf Bleibasis,

- Umrüstungen von Fahrzeugen auf E-Antrieb sowie

- Pkw, die einen Netto-Listenpreis für das Basismodell von 65.000 Euro oder höher besitzen.

- Leasingraten oder Mietkosten (siehe Frage 10)

- Gebrauchtfahrzeuge (siehe Frage 11)

- Nebenkosten Ladeinfrastruktur: z. B. Kosten zur Installation, Inbetriebnahme, Tiefbauarbeiten, Fundament, Erdarbeiten, Netzanschlussarbeiten, Ertüchtigung eines bestehenden Hausanschlusses, Umspannstation, Baukostenzuschuss, Gestaltungskosten, etc.

- Personalausgaben

- Ausgaben für Werbetafeln oder ähnliche Werbematerialien

- Ausgaben für Planung und Genehmigungsprozesse

- Ausgaben für Ausschreibungen

- laufende Betriebs- und Wartungskosten.

bei vorsteuerabzugsberechtigt antragstellenden Organisationen:

- Fördermindestbetrag: 15.000 Euro

-

Förderhöchstbetrag: 1 Mio. Euro

bei nicht vorsteuerabzugsberechtigt antragstellenden Organisationen:

- Fördermindestbetrag: 17.850 Euro

- Förderhöchstbetrag: 1,19 Mio. Euro

Der individuell berechnete Förderbetrag darf nicht den o.g. Fördermindestbetrag unter- und den o.g. Förderhöchstbetrag überschreiten.

Diese Bundesmittel errechnen sich durch die Multiplikation der förderfähigen Ausgaben mit der individuellen Förderquote.

Beispiel 1 mit einer Förderquote von 40%:

- Förderfähige Gesamtausgaben laut EfA-Tabelle: 85.000,00 Euro

- Förderquote: Unternehmen = 40 Prozent

-

Berechnung der Bundesmittel (Fördersumme): 40 Prozent x 85.000,00 Euro = 34.000,00 Euro.

Der Förder-Mindestbetrag von 15.000,00 Euro brutto wurde erreicht.

Beispiel 2 mit einer Förderquote von 40%:

- Förderfähige Gesamtausgaben laut EfA-Tabelle: 30.000,00 Euro

- Förderquote: Unternehmen = 40 Prozent

-

Berechnung der Bundesmittel (Fördersumme): 40 Prozent x 30.000,00 Euro = 12.000,00 Euro.

Der Förder-Mindestbetrag von 15.000,00 Euro brutto wurde nicht erreicht.

Wir fördern ausschließlich Ladeinfrastruktur (LIS), die zum Laden der beantragten Fahrzeuge notwendig ist. Eine alleinige Förderung von LIS ist nicht möglich.

Daraus ergibt sich, dass LIS nur in einem durch das Einsatzszenario der Fahrzeuge begründeten Verhältnis gefördert werden kann (bei einem Verhältnis - 1 Ladesäule pro 1 Fahrzeug - sind generell keine Begründungen erforderlich).

Die LIS kann öffentlich oder nicht öffentlich zugänglich sein; wobei nur Serienprodukte förderfähig sind.

Beispiele für Fördersummen (vgl. Anlage 2 – Tabelle zur Ermittlung förderfähiger Ausgaben; Reiter „Ladeinfrastruktur“)

- Wallbox mit einer Ladeleistung von 3,7 kW oder 22 kW mit 1 Ladepunkt: Fördersumme = 600 Euro

- Wallbox mit einer Ladeleistung von 22 kW und mit 2 Ladepunkten (mindestens 11 kW pro Ladepunkt): Fördersumme = 3.000 Euro

- Stehende Ladesäule mit einer Ladeleistung von 22 kW und mit 1 Ladepunkt: Fördersumme = 600 Euro

- Stehende Ladesäule mit einer Ladeleistung von 22 kW und mit 2 Ladepunkten (mindestens 11 kW pro Ladepunkt): Fördersumme = 3.000 Euro

Voraussetzungen, die bei öffentlich zugänglicher LIS zu erfüllen sind, werden in Ziffer 4.2. des Aufrufs näher aufgeführt (siehe Anforderungen an geförderte öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur).

Bei technischen Detailfragen können Sie sich an die NOW GmbH wenden: ladeinfrastruktur@now-gmbh.de.

Die Fahrzeuge bzw. die Ladeinfrastruktur müssen sich im Eigentum des Zuwendungsempfängers befinden. Zudem können nur Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur gefördert werden, die über einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren ab Kauf im Eigentum des Zuwendungsempfängers verbleiben.

Der Nachweis erfolgt bei öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur über die Registrierung der In- und Außerbetriebnahme der Ladeinfrastruktur bei der Bundesnetzagentur.

Innerbetriebliche Überlassung: Innerhalb der antragstellende Organisation können die Fahrzeuge auch von anderen Organisationseinheiten mit demselben Einsatzzweck genutzt werden; solange die bewilligten Fahrzeuge und LIS im Eigentum der jeweiligen antragstellenden Organisation verbleiben. Der Projektträger ist darüber in Kenntnis zu setzen.

Vermietung: Die Fahrzeuge können (un-)entgeltlich innerhalb oder außerhalb der antragstellenden Organisation vermietet werden. Die jeweiligen Fahrzeuge müssen jedoch weiterhin zwei Jahre ab Kauf im Eigentum der antragstellenden Organisation verbleiben.

Die Förderrichtlinie Elektromobilität hat ausschließlich die Förderung von Elektrofahrzeugen inne.

Brennstoffzellenfahrzeuge werden über das Markthochlaufprogramm des Nationalen Programmes zu Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP) gefördert.

Kundinnen und Kunden, die ein Leasing von Fahrzeugen in Anspruch nehmen, können keine Förderung für Leasingraten beantragen; hier ist eine Förderung ausgeschlossen.

Die Förderung des Kaufes von Fahrzeugen durch Leasinggeber (z.B. Leasingbanken, Autohäuser etc.) ist möglich. In diesem Fall stellen die Leasingunternehmen den Antrag. Die Leasingunternehmen werden verpflichtet, die erhaltenen Fördermittel vollständig über die Leasingkonditionen an Endkundinnen bzw. Endkunden weiterzugeben.

Nein, nur die Beschaffung von Neufahrzeugen ist förderfähig.

Als Neufahrzeuge gelten hierbei auch Fahrzeuge mit einer vorherigen einmaligen Zulassung auf die Herstellerfabrik bzw. dem Autohaus sowie einer maximalen Laufleistung von 1.000 km.

Förderfähige Ausgaben und Förderhöhe

Förderfähig sind die Investitionsmehrausgaben (förderfähige Gesamtausgaben) des Elektrofahrzeugs gegenüber einem vergleichbaren konventionellen Fahrzeug (Diesel/Benzin).

Die Listenpreise für E-Fahrzeug und Vergleichsfahrzeug wurden im Vorfeld des Aufrufes durch den Fördermittelgeber ermittelt und die Investitionsmehrausgaben festgelegt.

Diese Werte werden als Anlage 2 - Ermittlung der förderfähigen Ausgaben (siehe Downloads) zum Förderaufruf als Excel-Datei zur Verfügung gestellt, in der der jeweilige Fahrzeugtyp per „Drop-Down“ ausgewählt werden kann. Diese Pauschalwerte gelten für Antragstellung und für die spätere Abrechnung, es erfolgt keine Nachberechnung. Analog wird für gängige Ladeinfrastruktur verfahren; auch hier sind Pauschalwerte vorgegeben.

Beispiel:

Kaufpreis für ein E-Fahrzeug: 60.000 Euro

Kaufpreis für ein Referenzfahrzeug: 20.000 Euro

Förderfähige / Zuwendungsfähige Ausgaben = Differenz zwischen den beiden Fahrzeugen: 40.000 Euro (Hinweis: Die Differenz in Höhe von 40.000 Euro [Beispiel] ist für verschiedene Fahrzeuge und Ladesäulen in der Anlage 2 als Pauschale hinterlegt.)

Berechnung der Bundesmittel (Fördersumme): 40.000 Euro x 40 Prozent Förderquote = 16.000 Euro

Auszahlung von: 16.000 Euro (die restlichen 24.000 Euro der förderfähigen Investitionsmehrkosten gelten als Eigenanteil).

Der berechnete Förderbetrag in Höhe von 16.000 Euro unterschreitet nicht den Fördermindestbetrag bzw. überschreitet nicht den Förderhöchstbetrag (vgl. Frage 6).

In der Anlage 2 "Ermittlung der förderfähigen Ausgaben" (siehe Downloads) sind pauschale Investitionsmehrausgaben für die zum Zeitpunkt des Aufrufs am Markt verfügbaren Fahrzeugmodelle aufgeführt, die den Anforderungen des Elektromobilitätsgesetzes und der Förderrichtlinie entsprechen. Die antragstellenden Organisationen können das gewünschte Fahrzeug in der Liste auswählen und bekommen die dafür festgelegten pauschalen förderfähigen Mehrausgaben angezeigt. Diese pauschalen Investitionsmehrausgaben sind die Grundlage für die Berechnung der Fördermittel.

Unternehmen mit öffentlicher Beteiligung, die ausschreibungsverpflictet sind, können auf Nachfrage eine EfA-Tabelle mit Fahrzeugsegmenten zur Verfügung gestellt bekommen (letzter Versand dieser EfA-Tabelle am 08.05.2023 um 18 Uhr). Die vorgegebenen Segmente orientieren sich an den Vorgaben des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA). Der hinterlegte Wert für die förderfähigen Ausgaben stellt die Obergrenze für die Förderfähigkeit in diesem Fahrzeugsegment dar. Beim Nachweis der Zulassung des tatsächlich beschafften Fahrzeugs durch die Zulassungsbescheinigung, kann der pauschale Förderbetrag für dieses spezifische Fahrzeugmodell (nicht der Segmentwert!) ohne weitere Nachweise beim Projektträger abgerufen werden. Dazu ist es notwendig, dass das beschaffte Fahrzeug in der aktuellen Fassung der Anlage 2 enthalten ist; gegebenenfalls muss eine Aufnahme des Fahrzeugs in die Liste bei PtJ angefragt werden.

Unternehmen, die gesonderte Leichtfahrzeuge - wie. z.B. Rasenmäher - beantragen möchten, können auf Nachfrage eine gesonderte EfA-Tabelle zur Verfügung gestellt bekommen, die eine Beantragung eines gesonderten Leichtfahrzeugs ermöglicht (letzter Versand dieser EfA-Tabelle am 08.05.2023 um 18 Uhr).

In beiden oben genannten Fällen ist eine E-Mail mit einer Erläuterung des Sachverhalts an die folgende Adresse zu schreiben: ptj-evi2-emob@fz-juelich.de.

-

Die Förderquote beträgt 40 %.

- Ein zusätzlicher Bonus von 10 % zur Förderquote kann für mittlere und kleine Unternehmen gewährt werden, sofern das Vorhaben andernfalls nicht durchgeführt werden kann. Für die Gewährung des sog. KMU-Bonus ist dem Antrag eine KMU-Erklärung beizufügen. Eine Anleitung zur KMU-Erklärung als Ausfüllhilfe steht Ihnen zur Verfügung (beide Dokumente sind ebenso im Downloadbereich abzurufen).

Hinweis zum Eintrag in profi-Online: Die individuelle Förderquote muss im easy-Online-System auf der Unterseite „(F0862) Eigenmittel und Zuwendung“ unten rechts eintragen werden.

Herstellerrabatte sind so weit wie möglich in Anspruch zu nehmen. Bei Förderung über Investitionsmehrausgaben-pauschalen hat das keinen Einfluss auf die Förderhöhe.

Eine Kumulierung mit dem BaFa-Umweltbonus ist zulässig. Eine Berechnung dieser Kumulierung ist unten dargestellt. Bitte beachten Sie dabei die aktuellen Hinweise zum Umweltbonus.

Eine Kumulierung mit weiteren staatlichen Fördermitteln, zum Beispiel mit dem Förderprogramm „Sozial & Mobil“, ist ausgeschlossen. Zur Vermeidung von unnötigen Aufwänden der Bewilligungsbehörden wird empfohlen, auf eine doppelte Antragstellung im Zuge der Förderrichtlinie Elektromobilität und dem Förderprogramm „Sozial & Mobil“ zu verzichten. Landesförderungen sind aufgrund der Förderrichtlinie ausgeschlossen.

Ausgenommen von der eben genannten Kumulierung ist eine Kumulierung von Fördermitteln gemäß Art. 8 Nr. 3a AGVO (Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission).

Kumulative Förderung gemäß Art. 8 Nr. 3a AGVO (Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission): Sofern sich eine zusätzliche Förderung auf einen anderen „Fördergegenstand“ als die Mehrkosten durch den Elektroantrieb bezieht, kann diese kombiniert werden. Dies ist z. B. möglich, wenn eine Förderung für einen Abbiegeassistenten in Anspruch genommen wird. Bei uns wären weiterhin die Mehrkosten des E-Antriebs förderfähig. In diesen Fällen wird keine Anrechnung der weiteren Förderung vorgenommen. Sollten Sie eine derartige Kombination zweier Förderungen in Betracht ziehen, informieren Sie sich bitte vorab per E-Mail beim Projektträger Jülich: ptj-evi2-emob@fz-juelich.de.

Kumulierung mit Umweltbonus (BAFA):

-

Der herstellerseitige Anteil des Umweltbonus sollte so weit möglich in Anspruch genommen werden.

-

Der staatliche Zuschuss darf zusätzlich in Anspruch genommen werden. Im Bereich der Beihilfe (Förderquoten 40 bis 50 Prozent) werden die förderfähigen Ausgaben - auch bei Förderung über Investitionsmehrausgabenpauschalen - um die zusätzlich in Anspruch genommenen Fördermittel reduziert. Dies wirkt sich anteilig auch auf den Förderbetrag aus.

-

Die Anrechnung des BaFa-Umweltbonus erfolgt in der Regel bei Abrechnung der Fahrzeuge. Sollte uns die Information erst später vorgelegt werden, kann dies zu einer Rückforderung bereits ausgezahlter Mittel führen.

-

Eine Anrechnung des Umweltbonus erfolgt nicht, wenn Zuwendungsempfangende der BMDV-Förderung und der Zuwendungsempfangende für den BaFa-Umweltbonus verschiedene Einrichtungen sind; z.B. Leasingeber und Leasingnehmer.

-

Die Art der Anrechnung sehen sie im folgenden Beispiel = Rechenbeispiel für ein KMU (kleines Unternehmen mit einer Förderquote von 50 Prozent):

Förderfähige Ausgaben (Differenz zwischen E- und Referenzfahrzeug): 20.000 Euro (vgl. Frage 12)

Umweltbonus: 5.000 Euro

Förderfähige Ausgaben abzüglich des Bundesanteils: 15.000 Euro

Berechnung der zu erhaltenden Bundesmittel (Fördersumme): 15.000 Euro x 50 Prozent Förderquote =

Eigenmittel: 7.500 Euro (Eigenmittelanteil an den Investitionsmehrkosten)

Fördermittel: 7.500 Euro (plus den Umweltbonus in Höhe von 5.000 Euro)

Fördervoraussetzungen und Auszahlungsmodalitäten

Ausgezahlt wird die Fördersumme nach Zulassung der Fahrzeuge bzw. Installation der Ladeinfrastruktur. Für die Auszahlung ist das Formular „Zahlungsanforderung“ inkl. folgender Belege einzureichen:

Förderung durch Fahrzeug- und Ladesäulen-Pauschalen:

- Fahrzeuge: Kopie der Zulassungsbescheinigung des Fahrzeugs

- Ladeinfrastruktur: Nachweis der Inbetriebnahme der Ladeinfrastruktur (z.B. über ein Inbetriebnahme-Protokoll).

Der Bewilligungszeitraum wird festgelegt: 01.11.2023 bis 31.10.2025.

Mit dem Vorhaben darf erst nach Erhalt des Bewilligungsbescheides begonnen werden. Eine Bestellung der Fahrzeuge ist nach Zugang des Zuwendungsbescheides möglich. Folgende Vorgänge dürfen erst innerhalb des Bewilligungszeitraums erfolgen: Lieferung, Bezahlung und Anmeldung des Fahrzeuges / der Ladeinfrastruktur.

Ausschreibung mit Fördervorbehalt:

Die Ausschreibung von Fahrzeugen oder Ladeinfrastruktur, die vor Bewilligung erfolgt und einen Passus enthält, dass die Ausschreibung erst wirksam wird, sobald die Bestellenden eine positive Förderzusage erhalten, stellt keinen unerlaubten vorzeitigen Maßnahmenbeginn dar.

Sobald jedoch ein Zuschlag im Vergabeverfahren erteilt wurde bzw. die Lieferung oder Bezahlung im Vorfeld der Antragstellung erfolgte, ist dies als Beginn des Vorhabens zu werten. Eine Förderung des Vorhabens ist nicht mehr möglich.

Im Antrag ist die Planlaufzeit auszufüllen. Mit der Bewilligung des Antrags wird die Planlaufzeit in den Bewilligungszeitraum überführt.

Der Bewilligungszeitraum / Vorhabenzeitraum ist der Zeitraum, in dem Sie das Projekt durchführen und die Ausgaben für das Projekt entstehen. Nur diese Ausgaben können Sie bei uns abrechnen.

Die Planlaufzeit / der Bewilligungszeitraum ist festgelegt worden: vom 01.11.2023 bis 31.10.2025.

Grundsätzlich gilt:

Sofern ein Ausschreibungsverfahren für die antragstellende Organisation verpflichtend ist, muss die verbindliche Bestellung der Fahrzeuge und der Ladeinfrastruktur innerhalb von zwölf Monaten nach Eingang des Zuwendungsbescheides erfolgen.

Ist ein Ausschreibungsverfahren nicht erforderlich, muss die verbindliche Bestellung der Fahrzeuge und der Ladeinfrastruktur bereits innerhalb von neun Monaten nach Eingang des Zuwendungsbescheides erfolgen.

Dieses muss anhand der verbindlichen Bestellung innerhalb der zuvor genannten Fristen gegenüber dem Projektträger nachgewiesen werden.

Anderenfalls wird der Widerruf des Zuwendungsbescheides geprüft.

Eine Verlängerung des Vorhabens nach Bewilligung ist ausschließlich in Ausnahmefällen (z.B. Lieferverzögerung) möglich. Ein Nachweis muss erbracht werden, dass der Grund für diese Verzögerung nicht durch die antragstellende Organisation verschuldet wurde.

Um im Rahmen der Prüfung des Verwendungsnachweises Rückforderungsansprüche zu vermeiden, weisen wir Sie darauf hin, dass Zuwendungsempfangende, die öffentliche Auftraggebende im Sinne § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) sind, den Regularien des Vergaberechts unterliegen. Dies gilt auch für Lieferungen und Leistungen, die über eine Zuwendung gefördert werden.

Verfahren zur Antragstellung

Das Einreichen des Antrages erfolgt in 2 Stufen:

1. Stufe: Der Antrag wird online über easy-Online gestellt und übermittelt:

- Ministerium: Bundesministerium für Digitales und Verkehr

- Fördermaßnahme: Projektförderung Elektromobilität

-

Förderbereich: Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur

Einreichungsfrist des aktuellen Aufrufs über das easy-Online-System ist der 08.Mai 2023.

2. Stufe: Im Nachgang zur elektronischen Übermittlung des Antrags ist die unterschriebene Fassung des Antrags (und sofern notwendig die KMU-Erklärung) postalisch im Original beim Projektträger einzureichen. Die Frist für den postalischen Eingang ist der 09.Mai 2023. Maßgebend ist der Poststempel. Eine Übersendung per Fax oder E-Mail ist nicht zulässig.

Der rechtsverbindlich unterschriebene Antrag (und ggfs. KMU-Erklärung - jeweils im Original) ist unter folgender Adresse einzureichen:

Projektträger Jülich / Forschungszentrum Jülich GmbH

Fachbereich EVI 2

Postfach 61 02 47

10923 Berlin

Ohne die postalisch übersendete unterschriebene Version gilt der Antrag als nicht-eingegangen.

Es werden grundsätzlich nur fristgerecht und vollständig eingegangene Anträge (digital und postalisch) berücksichtigt.

Um die Vollständigkeit Ihrer Unterlagen zu überprüfen, steht Ihnen in der Anlage 1 – Formblatt zum Vorhaben – eine Checkliste (Ziffer III Vollständigkeitsprüfung) zur Verfügung

Folgende Dokumente müssen über das System eingereicht bzw. hochgeladen (Anhänge können nur als PDF hochgeladen werden) und teilweise postalisch an den Projektträger Jülich gesandt werden:

- Antrag auf Zuwendung auf Ausgabenbasis (AZA) (easy-Online) inklusive der Kennnummer der Online-Umfrage (postalisch),

- Anlage 1 – Formblatt zum Vorhaben mit Unterschrift,

- Anlage 2 – Tabelle zur Ermittlung der förderfähigen Ausgaben (EfA-Tabelle).

Sofern zutreffend:

- für alle Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft:

- aktueller Handelsregisterauszug (Das Datum des Registerauszuges darf zum Zeitpunkt der Antragsstellung nicht älter als 6 Monate sein.)

- sofern kein Handelsregister vorgelegt werden kann: Gewerbeanmeldung

- zusätzlich für kleine und mittlere Unternehmen:

- zuletzt geprüfter Jahresabschluss

- sofern ein Bonus von 10% beantragt werden soll: KMU-Erklärung mit den Daten aus dem zuletzt geprüften Jahresabschluss (postalisch)

- zusätzlich für Personengesellschaften (e.K., GbR etc.):

- Jahresabschlüsse der letzten 2 Jahre / ggf. laufender Wirtschaftsplan

- Hausbankauskunft,

- für Vereine: Vereinsregisterauszug (Das Datum des Registerauszuges darf zum Zeitpunkt der Antragsstellung nicht älter als 6 Monate sein.),

- für eingetragene Genossenschaften: Genossenschaftsregisterauszug (Das Datum des Registerauszuges darf zum Zeitpunkt der Antragsstellung nicht älter als 6 Monate sein.),

- bei freiberuflicher Tätigkeit: Nachweis vom Finanzamt (Anmeldung)

- Nachweis vom Finanzamt über die Berechtigung zum teilweisen Vorsteuerabzug (sofern beim Finanzamt beantragt und bewilligt),

- Nachweis der Zeichnungsbefugnis.

Der Projektträger Jülich kann nach eigenem Ermessen – insbesondere zur Vervollständigung des Antrags – Unterlagen nachfordern.

Alle Dokumente mit dem Hinweis „postalisch mit rechtsverbindlicher Originalunterschrift“ müssen rechtsverbindlich unterschrieben beim Projektträger im Original eingereicht werden.

1. Verpflichtende Berichterstattung zur Abrechnung der beschafften Gegenstände

Die Vorlage eines Verwendungsnachweises bestehend aus einem zahlenmäßigen Nachweis und einem Sachbericht ist nach Beendigung des Vorhabens verpflichtend. Der Projektträger Jülich stellt die Formulare zur Verfügung.

2. Unterstützung der Begleitung und Netzwerkarbeit des Förderprogramms

Im Rahmen der Begleitforschung kann die NOW GmbH Sie zur Teilnahme an Befragungen, Beantwortung von gezielten Anfragen zum Vorhaben und der Bereitstellung von Daten für das Zentralen Datenmonitoring (ZDM) kontaktieren. Außerdem finden Fachdialoge zu spezifischen Themen des Markthochlaufs der Elektromobilität statt, zu welchen Sie eingeladen werden.

Die Programmgesellschaft NOW GmbH berät Sie bei Fragen zur Programmbegleitung (Begleitforschung und zentrales Datenmonitoring):

- per E-Mail an: elektromobilitaet@now-gmbh.de

- telefonisch (Montag bis Freitag, 10–15 Uhr): 030 311 6116-750.

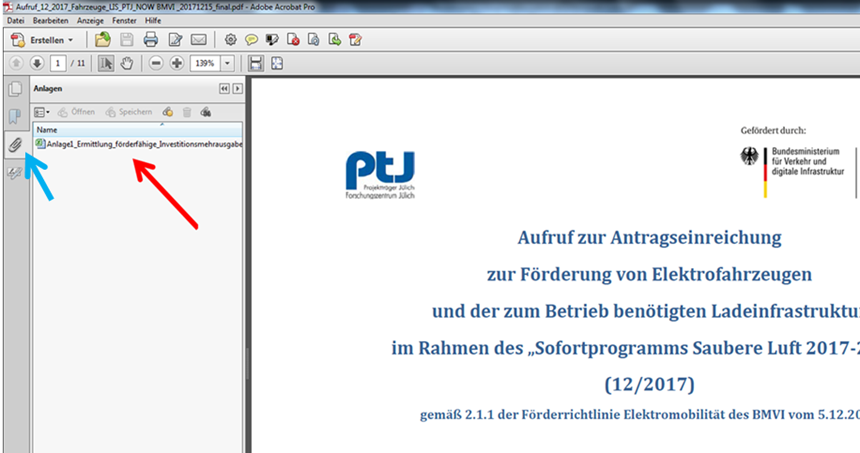

Die Anlagen sind Bestandteil des Dokuments zum Förderaufruf (siehe Beispielbild) und liegen ebenso im Downloadbereich vor.

Unsere Managementsysteme sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015 (Qualität), ISO 27001 auf Basis IT-Grundschutz (Informationssicherheit) und ISO 50001 (Energie). Das Umweltmanagement ist nach EMAS und EN ISO 14001:2015 validiert.